- 現地説明会日時

- 2024年(令和6年)3月16日(土)

- 調査機関

- 奈良市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センター

| 関連資料 | ホームページ | 資料PDF |

|---|---|---|

| 第1〜3次(速報展示資料) | - | 全国遺跡報告総覧 |

| 第2次調査 | 現説公開サイト | 全国遺跡報告総覧 |

| 第3次調査 | 現説公開サイト | 全国遺跡報告総覧 |

| 第4次調査 | - | 全国遺跡報告総覧 |

| 第5次調査 | - | 全国遺跡報告総覧 |

| 第6次調査 | 現説公開サイト | 全国遺跡報告総覧 |

| 第7次調査 | 現説公開サイト | 全国遺跡報告総覧 |

| 報道発表資料 | 奈良市HP | - |

はじめに

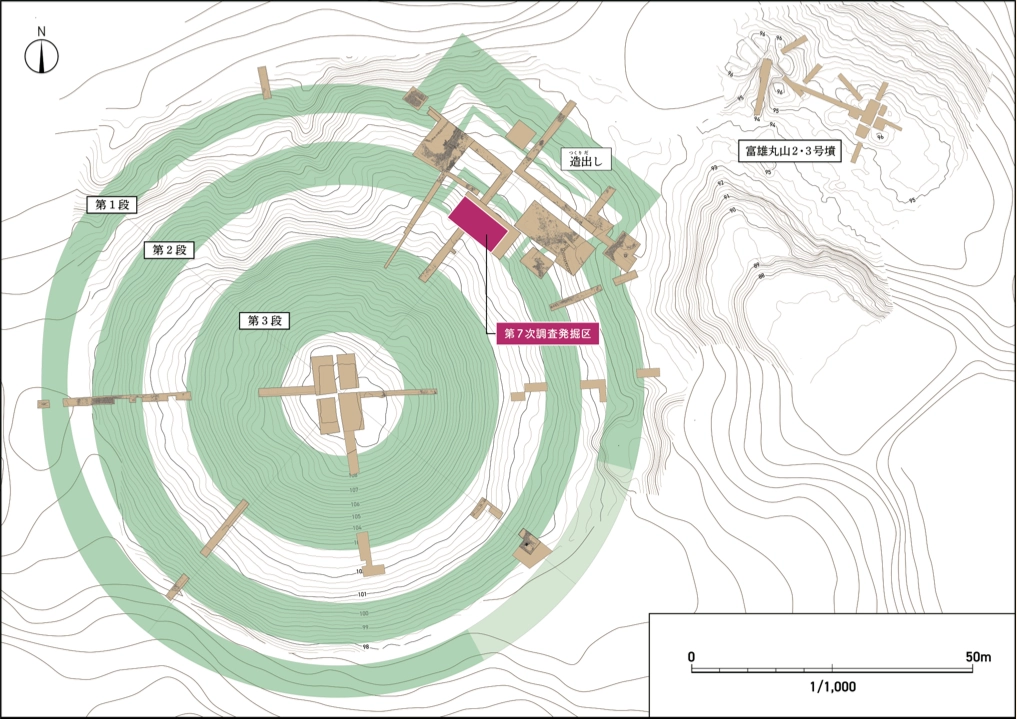

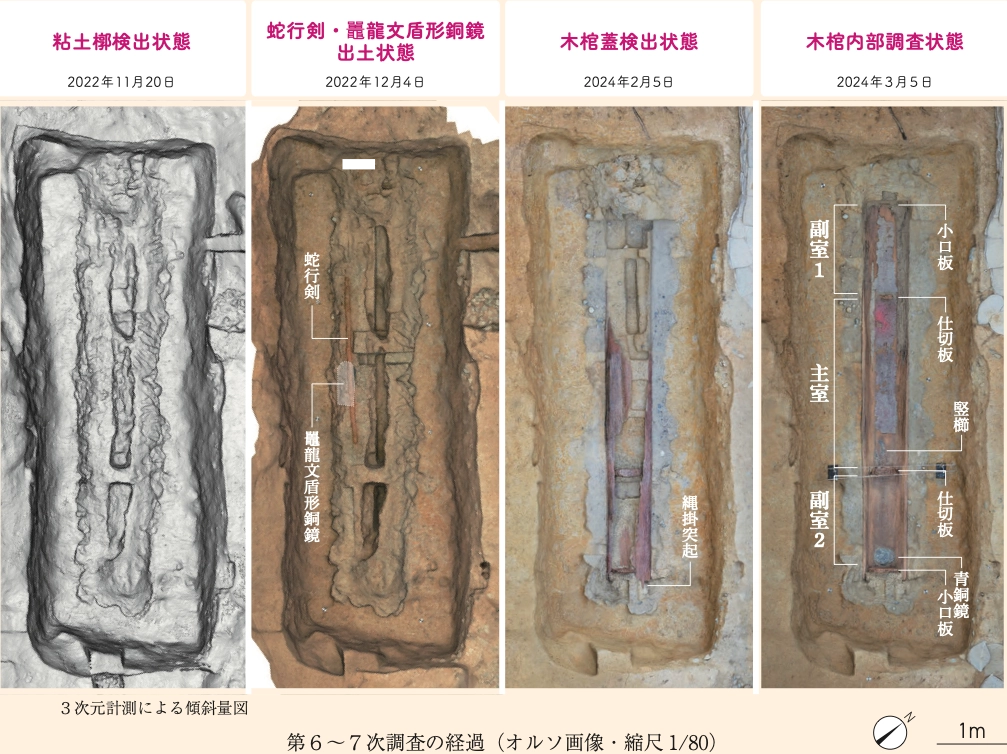

富雄丸山古墳は古墳時代前期後半(4世紀後半ごろ)に造られた直径109mの造出し付円墳(日本最大の円墳)で、2018年度より奈良市教育委員会が発掘調査をしています。墳頂部に埋葬施設があることはわかっていましたが、2022年度の第6次調査で造出しにも埋葬施設があることがわかりました。埋葬施設は木棺を粘土で覆う粘土槨という種類で、被覆粘土の中から古代東アジア世界において最長の剣となる長さ237cmの蛇行剣と、類例のない鼉龍文盾形銅鏡が出土しました。

発掘調査成果

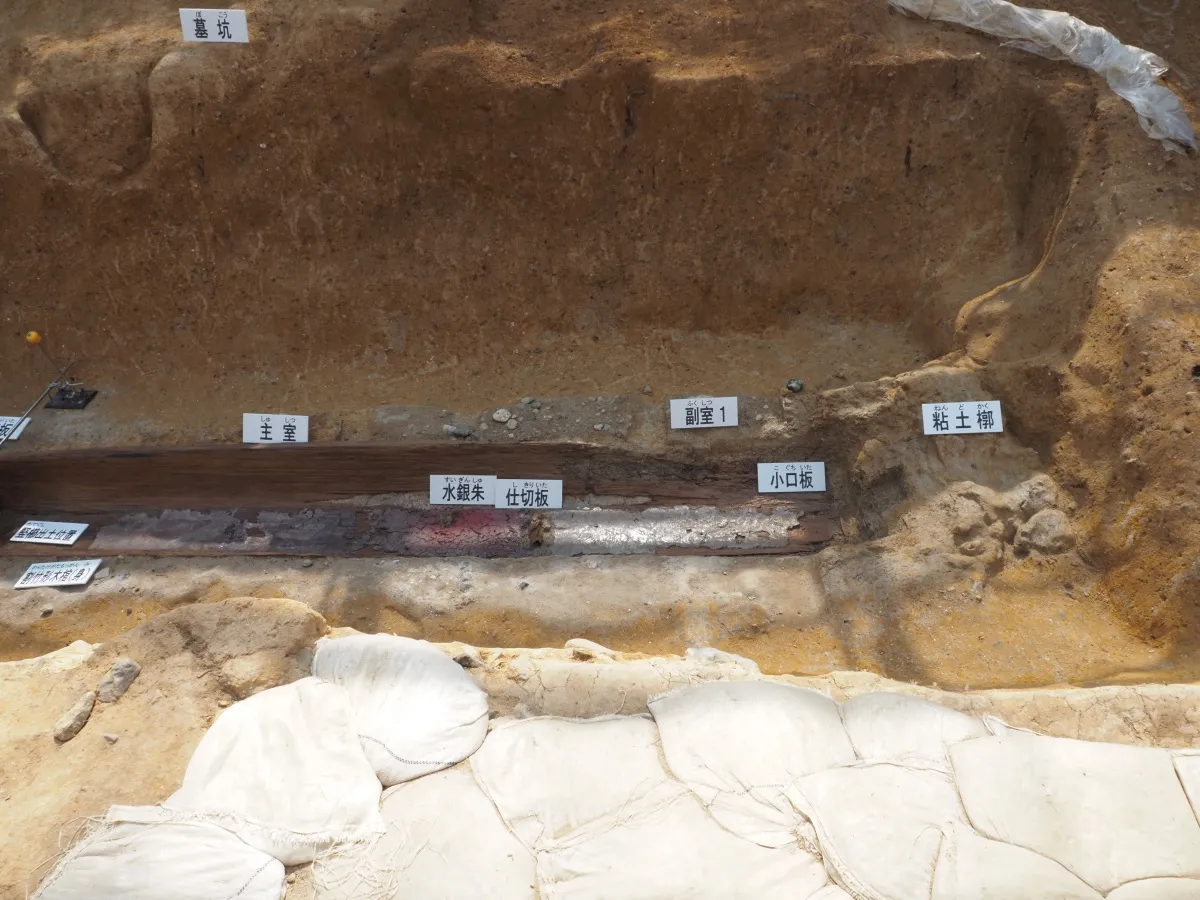

粘土槨の調査

木棺を粘土で覆って保護するための粘土槨は、木棺の両端を粘土で固めてから、木棺の側面へ粘土を順に重ねるようにつくられていました。南西側側面では拳大の小さな粘土を積み重ねてつくっていたのに対し、北東側側面では30~40cm大の塊状の粘土を2~3段積んだのち、その表面を薄い粘土で覆ってから棒状工具で押圧して仕上げるという異なった工程でつくられていました。また、粘土槨がある程度できあがってから北西側端部に粘土の塊を積み足していることが分かりました。これまで不明だった粘土槨の具体的な構築方法を初めて解明しました。

木棺の調査

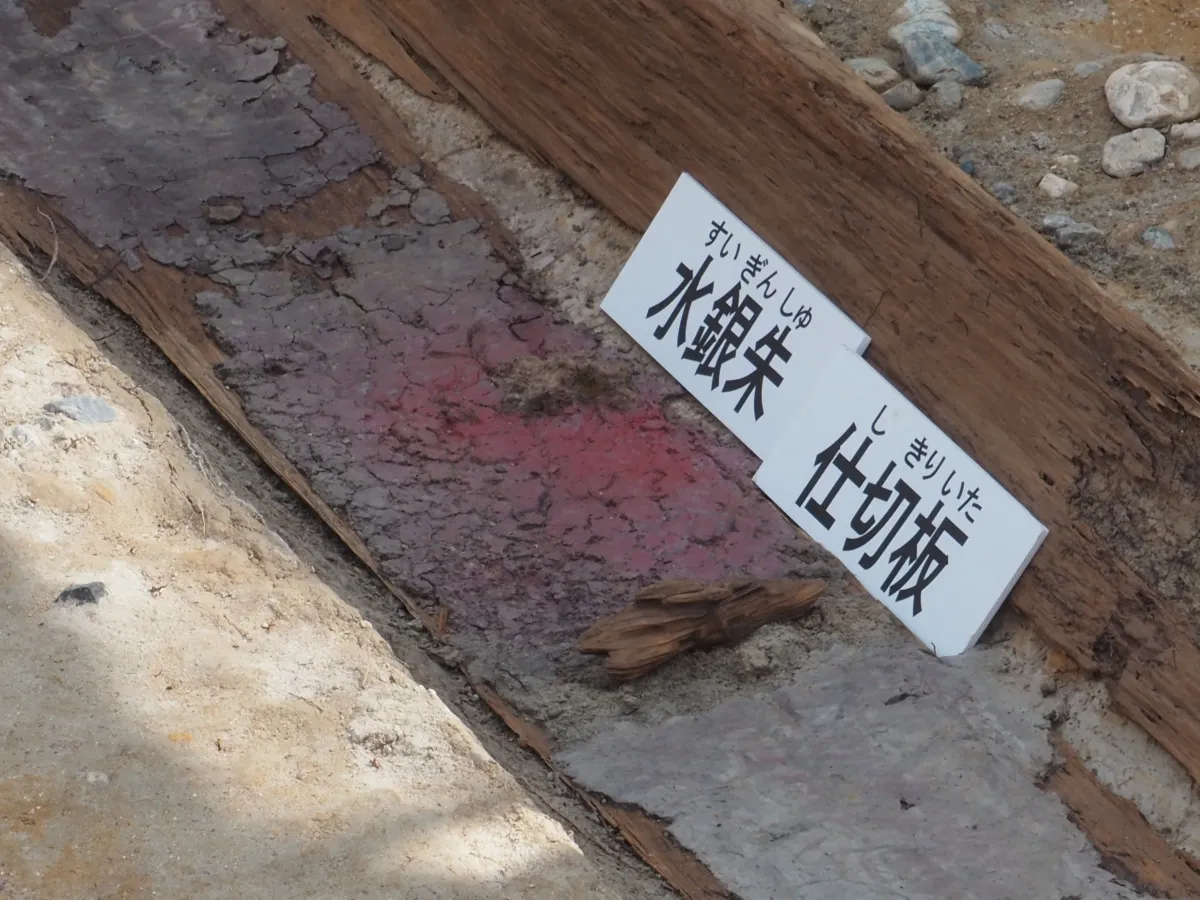

粘土槨の中には、コウヤマキを加工した割竹形木棺が収められていました。木棺の長さは5.6m、幅は64~70cm、厚みは約5cmで、幅の広い北西側が20cmほど高くなるよう傾斜して置かれています。木棺はコウヤマキの幹を半裁したのち内部をくり抜き、下半分を身、上半分を蓋としています。蓋の端部には長さ11cmの縄掛突起があるほか、木棺の両端を区切る小口板、棺内の空間を仕切る仕切板が立てられた状態で残っていました。小口板は、小口粘土と呼ばれる大きな塊状の粘土を押し当てることで保持されています。2枚の仕切板はいずれもスギを加工したもので、棺内を中央の主室(長さ2.4m)、頭側の副室1(長さ1.3m)、足側の副室2(長さ1.3m)に3分割しています。被葬者は頭を北西方向に向けて主室に埋葬されたようです。腐食により土中で消失してしまうことの多い木棺の構造を明らかにするうえで、極めて重要な実物資料となりました。

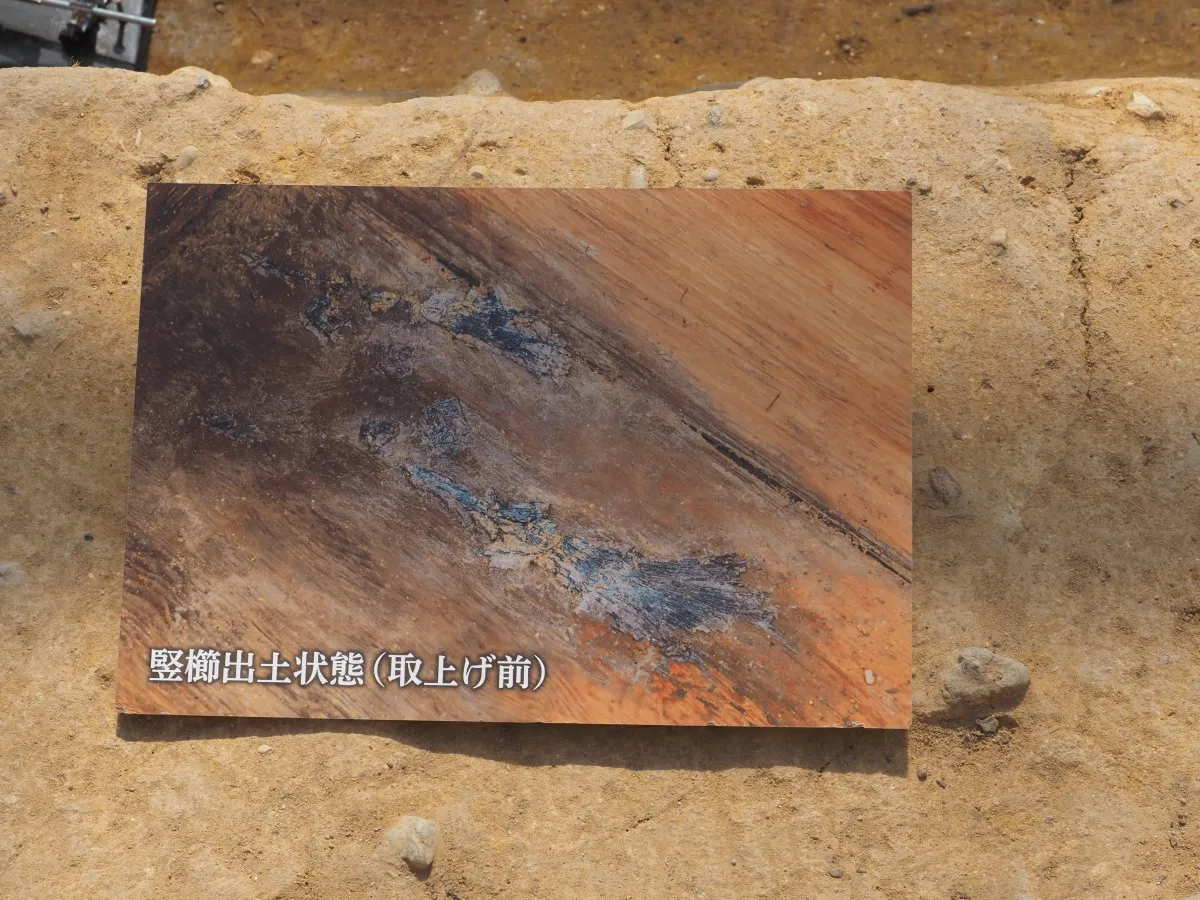

副葬品の調査

木棺中央の主室では、被葬者の頭があったと想定される位置を中心に真っ赤な水銀朱を検出しました。水銀朱が一番濃い部分は、人骨に由来すると考えられる元素のリンを多く含んでおり、人体埋葬の証拠となります。副葬品は足側で竪櫛が9点出土しました。竪櫛は漆塗りの竹製で、髪飾りとしての機能のほかに葬送儀礼における重要なアイテムとして使用されたようです。主室では他に副葬品を確認できず、同時期のほかの古墳と比べて副葬品が少ないことが特徴です。副室2には、小口板のそばに青銅鏡が3枚重ねて置かれていました。すべて鏡面を上に向けて置かれており、鏡背面の文様が確認できていないため、今のところ鏡の種類は不明です。上から2枚目の鏡の一部には水銀朱が付着しています。いずれも土の重みでひび割れているものの、錆は少なく、良好な状態で残っています。

学生との協働調査

包括連携協定に基づく奈良大学のほか、大阪大学・東京大学・同志社大学・佛教大学・別府大学・龍谷大学で古墳研究をおこなう大学院生・学部学生と協働して発掘調査を実施しました。

発掘現場写真

OLYMPUS E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZで撮影